編入学受験体験記【北大・阪大】

この度、

- 北海道大学 工学部 情報エレクトロニクス学科 情報理工学コース

- 大阪大学 基礎工学部 システム科学科 知能システム学コース

- 岐阜高専 専攻科

(志望順)

から合格をいただきましたので、編入学受験体験記を残しておこうと思います。2026年4月より北海道大学に進学予定です。(筑波大学 情報学群は出願だけして受験しませんでした。)

高専からの編入は情報が少なくかなり苦戦したので、受験生当時の自分が書き溜めていたログなども参考にしつつ書いていきます。これから編入学を目指す方の参考になれば幸いです。

⚠️ この記事超長いです。でも受験生当時の目線だと些細なものであってもとにかく情報が欲しかったので惜しみなく書きました。各章で独立しているので、ぜひ積極的に飛ばし読みしてください。

目次

長い記事だから目次だよ。

- 目次

- 自己紹介と初期条件

- 編入(特に北海道大学)を選んだ理由

- 時系列順に書いていくよ

- 北海道大学・特別選抜(推薦)

- 大阪大学・一般選抜

- 使用した教材

- これから受験される方へ伝えたいこと

- 謝辞

- 情報提供

- 終わりに

自己紹介と初期条件

出身高専: 岐阜高専 電子制御工学科

学科順位:

3年次 19位/40人中 うわっ…私の席次、低すぎ…?

4年次 9位/37人中

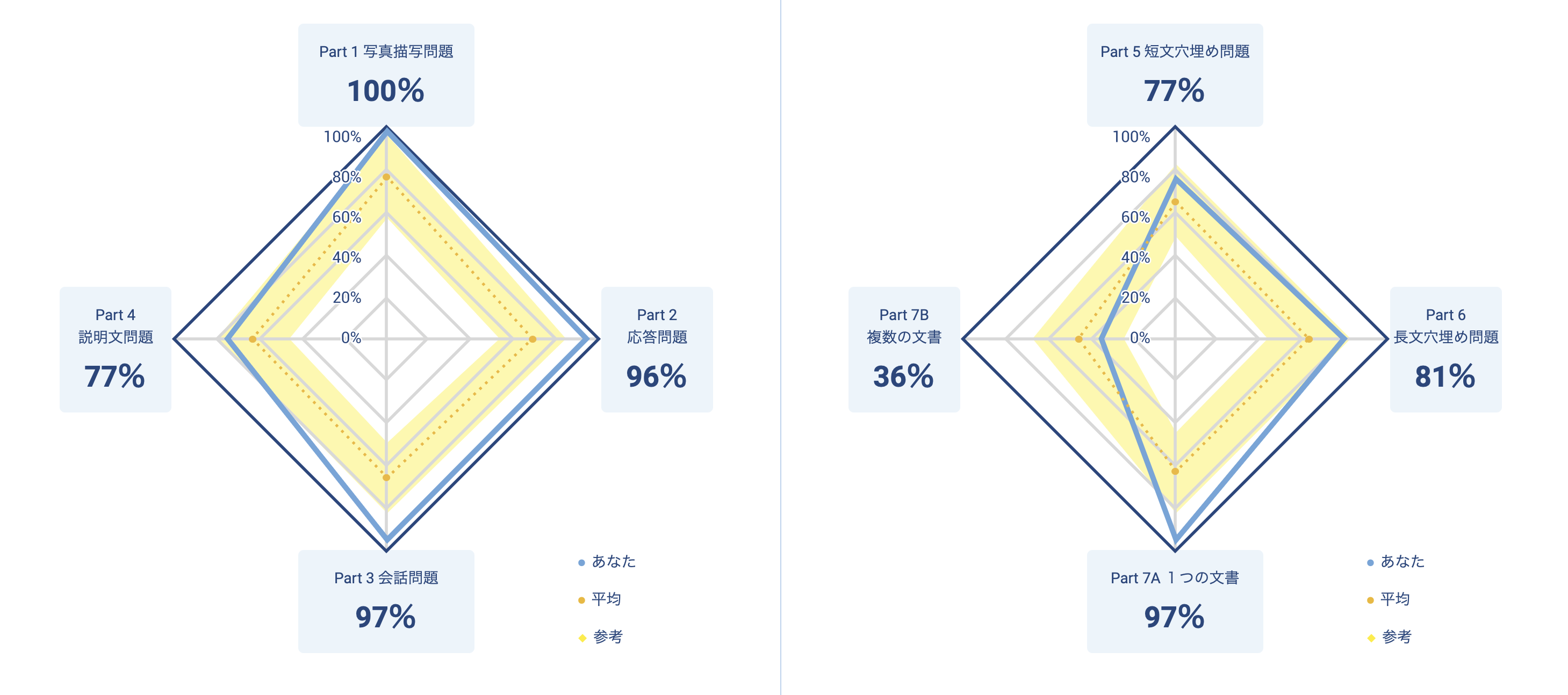

TOEIC: 800点(4年次11月)

参考用に編入勉強を本格的にスタートする前の状況も貼っときます。

得意科目: 古典力学・熱力学・制御工学

苦手科目: 解析学・波動

超苦手科目: 確率統計・複素解析・電磁気学・光学

クラス席次が全然トップ層じゃない人でも、勉強量で殴っていけば旧帝大でも戦えることを証明できたので、次年度以降受験する方の希望になればいいなと思ってます。(無責任でごめんなさい。)

編入(特に北海道大学)を選んだ理由

- HRI(Human Robot Interaction)の研究をしたいから。

- 低レイヤはそこそこ扱えるようになってきたが、高レイヤの知識が不足していると感じていたから。

- 高専の卒業研究が楽しいので、今後も研究機関に身を置きたいと思ったから。

- RoboCupの世界大会をきっかけに、将来国際学会に参加してみたいと思ったから。(高専専攻科ではなく大学を志望した理由)

- 北海道にはゴキブリがいないと聞いて。

- 北の大地はご飯が美味しいよね。

- 趣味がスノーボードだから。

- 最近暑すぎて本州には住めないと思ったから。

- 高専には無かったキラキラ学生生活を今度こそ。

時系列順に書いていくよ

1,2,3年次

入学した時から、就職ではなく編入学を選ぼうと思っていました。定期試験は入学当初から前日に詰め込んで突っ込むタイプでした。

小中学生から続けていたロボカップジュニア競技に没頭していました。私は一度何かに没頭すると他が見えなくなるタイプだったので、深夜までロボット開発することも多く、授業中に他ごとしたり寝たりする悪い癖がつきました。物事のバランス感覚ってやつがなかったです。

3年次の夏には初めてロボカップで世界大会(フランス・ボルドー開催)に出場しました。しかしその直後の前期期末試験で、電気回路で21点/100点を取りました。成績はみるみる落ちていき、3年次終了時点でのクラス順位が真ん中になってガチ反省しました。

楽しく進めてくれれば良いと思いますが,大会を優先して授業中に作業したり,居眠りしたりすることは少し控えましょう!

from 機械運動学の先生から当時いただいたお叱りチャット

4年前期

学校で初めてTOEIC IP(団体試験)を受験して、615点を取りました。ノー勉・ありのままの自分で受験しましたが、なんか割といい点数が出ました。(世界大会経験のおかげ?)

4年次が始まる直前の春休みのロボカップの全国大会で優勝していたので、7月末の世界大会(オランダ・アイントホーフェン開催)に向けて昼夜問わずロボットの開発をしていました。世界2位という快挙を成し遂げたものの、帰国後すぐにインフルエンザ感染→定期試験のパンチで席次が見事に落ちました。前期中間6位→前期期末13位でしたが、この頃はなにも危機感を持っていなかったので、普通に夏休みも遊んで過ごしました。

夏休みに道北で一人旅をし、なんか北海道に惹かれ始めたので、第一志望をとりあえず北海道大学に仮決定することにしました。(雑すぎる)

9月末、突如「受験やばいんじゃねセンサー」が働き、その場の勢いで11月のTOEIC公開に申し込みました。何も考えずに勢いで申し込んだので、入金後に学校の研修旅行直後の日曜日ということが判明しましたが、自分の金を払った以上やるしかなかったです。

4年10月から12月

abceedの月額プラン(月3300円)に課金しました。10月にあったロボコンの影響もあり非常に忙しかったですが、行きのバスの中や移動中でもリスニングはできる(乗り物でも聞くだけなら酔わない)ので、ほぼ丸2ヶ月リスニングをしていました。研修旅行でも、バスでみんなが寝たりしてる間に金フレを聞いていました。みんなが起きてる時はUNOしてました。

金フレを例文と一緒に聞きまくることで単語の意味だけでなく用法も自然に身につくよう対策をしました。食堂で夕飯食べながら聞いたりして、「英語勉強している意識高い俺〜♪」みたいなマインドで自己肯定感を高めていました。自分のお金で課金したのと、年額ではなく月額課金(サボればサボるほどお金が減っていくシステム)にしたので、かなりモチベーションは高かったです。

もし時間がなくて焦っているなら、集中的にリスニングを強化するのがお勧めです!

研修旅行直後TOEIC公式問題集1を解いてみたところ、予想スコアが840を超えたので自信満々で初めてのTOEIC公開を受験しました。リスニングは窓側席でしたが、まぁまぁいつも通り耐えました。リーディングは時間が間に合わず、最後2列はランダムマークをする羽目になりました。7000円もする高級な塗り絵…

手応えは最悪だったので、その日の夜は名古屋で油そば特盛りをヤケ喰いして、帰りの電車の中で編入数学徹底研究をポチりました。

蓋を開けてみたら目標の800点(L450/R350)ピッタリあったので結果的にはセーフでした。(ここで点数なかったら本当に詰んでた。)

時間配分ミスらなければPart 7Bも取れたと思うと結構悔いが残る結果ではあります。

この時点で、北大学力・筑波大学力(当時の第二志望)の英語満点が確定したので、TOEIC対策を終了。(厳密にはどちらの大学も何点で100点かは公表されていないが、色々受験体験記とか要項を見る限り多分800点あれば余裕で満点)

4年1月

中学の同級生に久しく会ったので、高専からの編入のことを話したら「俺たちは模試とかで自分が追いつく側なのか逃げる側なのか分かったけど、大学編入はそれができないんだね。」と言われてハッとしました。

中旬には実際に北海道大学の志望している研究室に見学に行きました。北大に行ったのは初めてだったので、広さに驚きました。実際に研究室見学に行って勉強にも火がついたので良かったと思います。

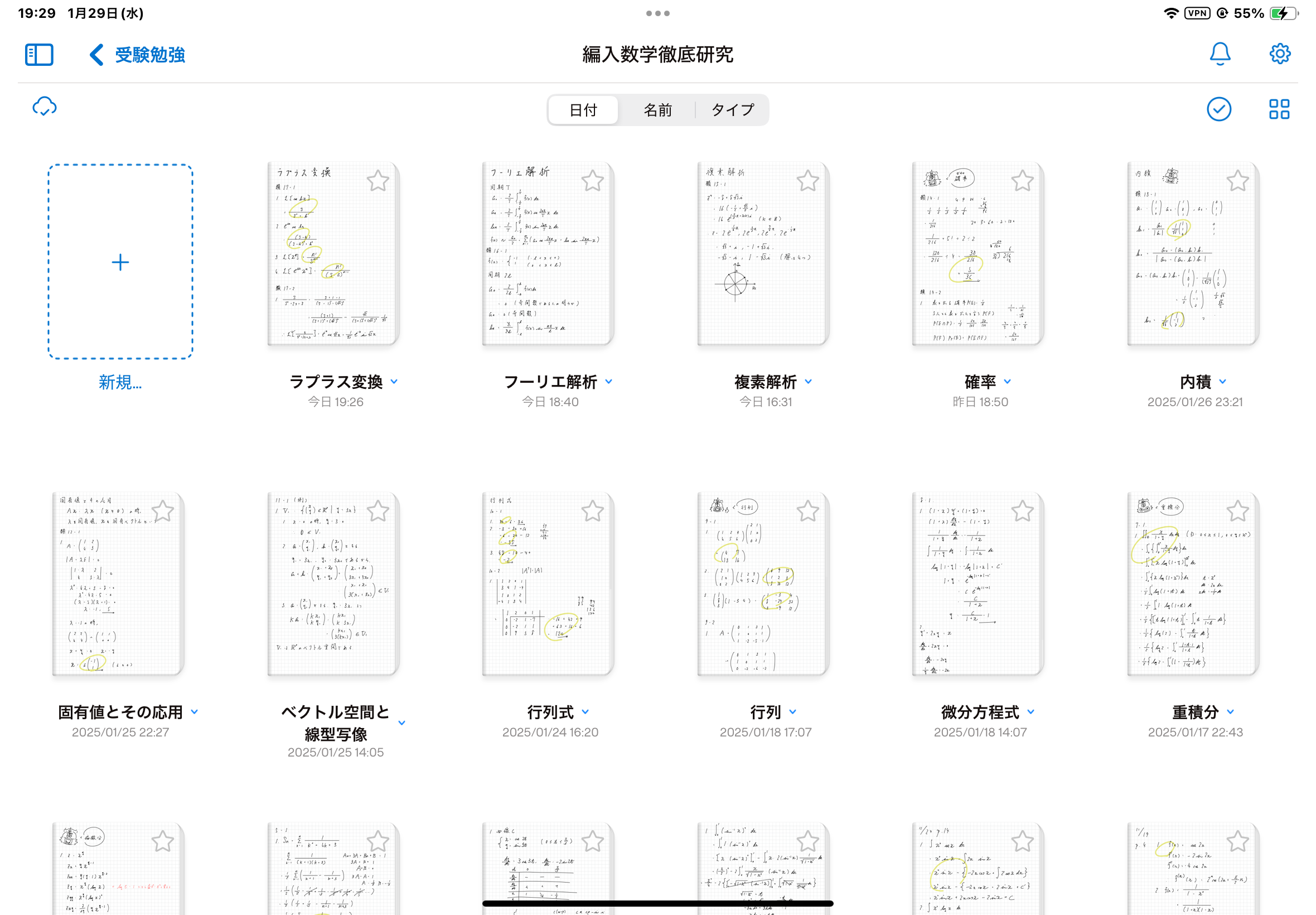

数学に関しては遅れをとっていたので、とりあえず周りの友達を追い抜くことを目標に編入数学徹底研究を突っ走りました。(当時のスクショ。各章の最終更新日時の差を見ると一日に1,2章進むというありえないペースで進んでいる。)

この頃は平日4時間、休日8時間を目安に進めていました。

4年2月

数学も結構いいペースで進んできて、編入数学徹底研究を一周し終わりました。概念理解をしっかりとやったので、章末問題も大分自力で解けるくらいに実力がついていました。この頃物理も始めました。

中旬には定期試験にぶち当たりました。推薦の可能性が1ミリでもあるので、学校の勉強を本気でやらないといけないものの、受験のことが気になってしまいあまり手につきませんでした。定期試験前日に詰め込んで突っ込む癖は最後まで治りませんでした。席次は9位で、ギリギリ10位以内に入ったので精神的には耐えました。

この時点で既に北大の数学と物理は過去問の8割を安定して取れるくらいの実力がついていました。苦手だった電磁気学は、学校で使っていた教科書に別れを告げ、新しく長岡先生の本を買って学び始めました。何を言ってるのか全くわかりませんでした。

4年3月

兄弟に邪魔されたくなかったし、実家が狭い(普段寮生)ので、祖父母の家で籠城しました。

自分の勉強が周りより質が高い自信なんてどこにも無かったので、とにかく量を意識しました。編入数学過去問特訓を3月中旬に終わらせ、3月後半は古典力学と熱力学を詰めました。私は席次が低い(北大の推薦は1位2位でも普通に落とされる世界らしい…)ことを自覚していたので、あくまで推薦に期待せず、一般で勝ちに行くポリシーで勉強していました。

この時点で手にもっている全ての北大過去問(H17-R6)を消化しました。物理と数学は満点近い点数、低くて8割取れる域まで入ったので、本番でも戦えそうな手応えを感じました。

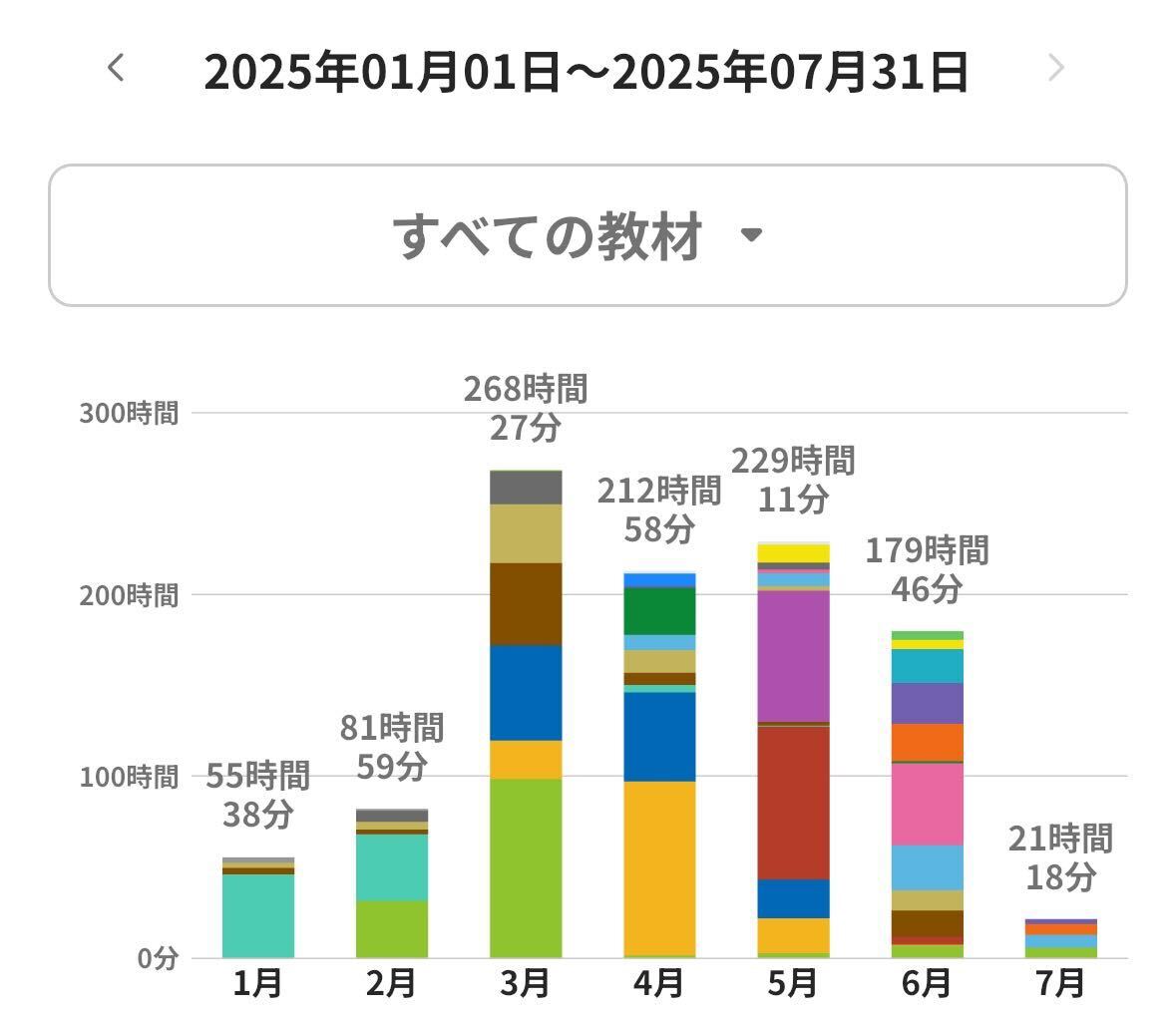

StudyPlusの記録によると、春休みは合計302時間勉強したみたいです。

5年4月

北大の募集要項が出たので一般受験だけでなく、推薦受験もチャレンジしたい旨を担任に伝えました。北海道大学の推薦試験の出願資格には「優秀な者」としか書かれていないので、推薦出してもらえるかは各高専の判断に依存します。私の学科は推薦条件が「3・4年生の席次が両方クラス半分以上」だったので、3年次の席次が丁度真ん中の私は、かなり危ない綱渡りをしていたことに気づきました。

4月3日に丸一日スノーボードに行く日を作ってストレスを全リセットしました。息抜きは大切だと思います。全然関係ないですがその日駅で自転車を盗まれました。

時間割が運のいいことに水曜日全休になったので、週50時間以上の勉強時間を確保することができました。数学/徹底演習を完了させました。この頃物理の幾何光学・物理光学で挫折し、光学が専門のK野先生に泣きつく羽目になりました。

各大学の募集要項を眺めたところ、試験が7月頭にあって日程的にちょうど良さそうだったので、筑波大学に加えて阪大基礎工も併願することにしました。 志望校選び適当すぎ…

5年5月

とにかく量こなしてただけなのであんまり記憶ないです。元から持っていた教材とか、周りがやってるから自分も買ってみたみたいな教材も全部枯渇したので、先生に問題集提案してもらってそれを解いてました。この頃電磁気学が急に得意になりました。

阪大の基礎工学部の問題も解き始めました。熱力学とか何年分解いても1ミスもしなかったので正直このゲーム勝ったなと思いました。(4年生の応用物理ちゃんとやっといて良かった…!!)

5年6月

推薦入試の口頭試問で、過去問から出題された例があるみたいな噂を聞いたので、北大の過去問を全て再周回しました。(結局過去問から…出題されなかった。)

中旬に高専の専攻科を受けました。ほぼ事前提出のTOEICで合否が決まってるみたいな試験だったので、あんまり書くようなことはないです。

北大の推薦入試(6月下旬)に向けて、小論文の対策を始めました。(遅い)

国語の先生に一回添削してもらい「おれ、意外と書けるやん」と思っていた文章を担任に見せたら「ポエムみたい」って言われました。国語の先生に「担任にポエムって言われました、どうすればいいですか」って聞きに行ったら爆笑されました。たのしいね☺️

でも、もしあの時「ポエムみたい。」って言われてなければ、書き直したり、伝えたいことの軸を定め直したりしなかったと思うので結構感謝しています。口頭で言われた時は流石にグサっときましたが()

小論文は、本番で一から考えて書いていたら間に合わないと思ったので、あらかじめ問題を何問か予想して書き、先生に推敲してもらい、完璧な状態の文章を丸暗記して行きました。(ある程度の出題傾向はあるので、暗記した文章をパッチワーク的に繋ぎ合わせて完成させる作戦。)

面接練習は、推薦入試直前の1週間で沢山やって詰めました。Notionに文章書いて、先生からのフィードバックと共に印刷して会場に持って行きました。

5年7月

合否待ちしてただけなので特に書くことないです。神様にめちゃくちゃ見られているような気がしたので、自主的に教室のゴミを捨てたり、寮の廊下のカナブンを外に逃したりしてました。

最後に勉強時間推移です。合計1055時間らしいです。ちなみに12月以前は0なのでスクショしてません。(TOEIC対策除く)

北海道大学・特別選抜(推薦)

札幌に前々日入りしたのは結構ファインプレイだったと思います。長距離移動って結構疲れますし。

試験前日は中央図書館2階(市電ですぐ行けます)の自習スペースで、用意してきた小論文をここで完璧に暗記しました。

小論文試験

800字の小論文を2時間で2つ書き上げる形式です。小論文といっても、実際にはそのうち1問は「志望動機」と「入学後に取り組みたい研究内容」について書く形式でした。情報エレクトロニクス学科の小論文は、毎年似たような問題が出題される傾向があります。そのため、工学部の公式ページで過去問題を確認しておくことを強くおすすめします。

私は事前に予想問題をいくつか作り、実際に小論文を書いて国語の先生と担任(応用物理専門)の先生に添削していただきました。そして、完成した文章を完璧に丸暗記して本番に臨みました。幸運にも問題予想が的中し、頭の中の文章をそのまま紙にprintfするだけで解答完了しました。ラッキー‼️‼️

この試験は、その場でゼロから考えて書くには時間が足りません。 実際、2時間=7200秒で1600字を書くとすると、およそ4秒で1文字のペースです。あらかじめ文章を用意しておいて良かったと感じました。

最初に書いた小論文は「ポエムみたい」と評されるほど素晴らしい散々な出来でしたが、2週間ほど真剣に向き合えば十分に改善できました。もちろんChatGPTなどのAIで推敲してみるのも有効だと思いますが、おそらくそれは周りの受験者もやっているので、先生に添削をお願いするのが一番良いと思います。実際に人に見てもらうと文章の完成度が一段上がるので、最終的に差がついたのはここだったと感じています。

余談: 答案用紙が2枚あり、問1の問題を書き終えて問2に移ろうとしていたときに〈問2の解答用紙に問1を書いていた〉ことに気づきました。全力で問1の用紙に書き写して(800文字 😇)から、消しゴムで全て消して問2を書き始める羽目に遭ったので、気をつけてください。私はこれで30分弱、時間ロスしました。事前予想→文章丸暗記作戦だったのでなんとか間に合いましたが、このパニックと冷や汗、血管が収縮していく感覚は2度と味わいたくありません。(解答用紙右上に1/2、2/2と小さく書かれています。よく見ること!)

面接

面接官の先生は3人でした。1人がロボカップの理事(←ボルドーの会場にいらっしゃった)の先生、もう1人が研究室訪問した時にお話を聞かせてくださった先生で、試験室に入室した瞬間「あゝ、なんて私は運のいい人間なんだろう」と思いました。2025年の運は多分ここで使い果たしたと思うので、年末まで特に事故とかで死なないように気をつけようと思います。

面接では、以下のような質問を受けました。

- 志望動機

- ロボカップのことを教えて

- 小論文にAIの倫理観について書いていたが、AIが正しい倫理観を持つためにはどうすれば良いと思うか(想定外)

- キャリアプランは?

志望動機は、事前に訪問した研究室の話も絡めて回答しました。

調査書にロボカップについて色濃く書いていたため、いきなりロボカップに関する質問をされました。キャプテンとしての経験や、技術開発だけでなく資金調達・スケジュール管理も行った話をアピールできました。本当にラッキーでした。

小論文で、大規模言語モデル(LLM)の生産性向上の正の側面と、対してユーザーの価値観や倫理観が画一化する懸念点について論じていたため、それに関連して哲学的な質問をされました。想定外ではありましたが、なんとか答えました。

キャリアプランは、正直に修士以降は決まっていないことと、博士にも興味があることを伝えました。

面接はこれで終わりです。とても和やかな雰囲気で話しやすかったです。

口頭試問について

面接が終わると、そのまま口頭試問に移りました。ホワイトボードで面接官の前で解説しながら解く形式です。

試験は、解析学・代数学・確率統計・場合の数など、7分野ほどの中から1つを選択する形式でした。この時点では、まだ問題文は見えません。私は特にこだわりがなかったので、無難そうな「解析学」を選びました。

出題された問題は以下の通りです。

全ての実数$x$に対して

\[e^x \geqq x+1\]を証明せよ。

という問題でした。$x=0$で等号が成り立つことを示し、あとは場合分けして微分係数示すだけです。多分完答できたと思う。左辺に全部移項してから2階微分する方法でも良かったかもしれない。

なお、面接と口頭試問はコース別に実施されていました。情報エレクトロニクス学科志望でも情報理工学コースを志望しない場合、この体験談は参考にならない可能性がありますのでご注意ください。

大阪大学・一般選抜

試験室にダンゴムシがいたので外の森に逃がしてあげたら合格できました。神様は私たちの善い行いを見ています。

数学

試験問題は回収されちゃったので、覚えている範囲で頑張って書きます。

解析学は、テクニカルな置換積分を思いつけず爆死したので、解説とかアドバイスとかは何もできません。本当にごめんなさい。証明問題は解けました。証明問題から逃げない試験対策をしましょう。

線形代数では対角化できない行列のn乗を求める問題(ジョルダン標準形知っていればすぐに解けるやつ)が出て、さらにそれを使って $e^A$ を求める問題が出ました。問題は大体こんな感じです。対角化できない行列持ってくるあたり、さすが大阪大学って感じですね…。

\[A=\left[\begin{matrix}a&b\\0&a\\\end{matrix}\right]\ \left(a,b\neq0\right)\]

とするとき、$e^A$を求めよ。ただし、

\[e^A=E+\sum_{n=1}^∞\frac{A^n}{n!}\]とする。

確率はサイコロを振るだけなので、難易度は例年通りでした。編入数学徹底研究全てと、編入数学過去問特訓B問題までが解ければ、基礎工学部の離散確率はほぼ解けるはずです。等比級数の部分和や漸化式などの基礎的な範囲がわかっていれば、それ以上の対策はコスパ悪い気もします。(手を抜いていいという意味ではなく、確率より解析学と線形代数に時間使ってくださいという意味です。)

物理

知能システム学コースは大問3問中2問を選択する形式でした。大問1の力学は、明らかに傾向が変わっていてリスク高いと感じたので、電磁気学と熱力学を選択しました。満点取ったと思います。

電磁気学は、線分電流が作る磁場をまず求めさせて、次に正n角形の中心の磁場を求めさせて、最後に$n\rightarrow\infty$の極限を取ることで円電流の中心の磁場の公式を導出させる問題でした。計算量は多めではありますが、誘導が丁寧なのと、最終的に行き着く答え$H=\frac{I}{2r}$を知っている(よね?)導出問題なので、迷うことはないと思います。

熱力学はカルノーサイクルの逆運転の問題でした。知識がないと解けないような問題ですが、熱力学を勉強したことがある人なら5分で解き終わるような問題です。基礎工学部の熱力学は基礎知識を問うような問題で、計算でひねってくることは過去問の傾向的にもなさそうなので、勉強時間対得点率としてのコスパはかなり良いと思います。(For 岐阜高専D科: 4年生後期期末の応用物理のエアコンの性能ら辺が、そのまま丸々出た。このちゃんありがとう。)

時間はかなり余裕があるので、力学・電磁気学・熱力学全てを受験勉強で完成させておいて、当日問題を見て難しそうな大問を捨てる作戦がおすすめです。今年の力学の難化みたいに過去問の傾向から外れる可能性は大いにあるので、受験勉強の段階で最初から「この科目は捨てる!」とするべきではないと思います。

口頭試問

試験官5人・計時係1人 vs 私1人 のかなり圧力を感じる面接でした。他の大学だと面接の雰囲気でなんとなく合否がわかるみたいなことがあるみたいですが、基礎工学部はたとえ合格だとしても厳かな雰囲気だったので、自信持って頑張ってください!

一般試問

いわゆる志望動機とかです。幅広く深掘りしてくるので、面接の用意はしっかりしたほうがいいです。卒業研究について一通り話した後に、「すみません、私は専門外なのですが…」から始まる質問が飛んできた時は流石に戦慄しました。

計時係が5分間のタイマーを計っているので、タイマーが鳴ったら容赦なく打ち切られます。

専門試問

制御工学かアルゴリズムかを最初に選択するように言われました。後から選択を変えることもできますが、タイマーは戻らないので時間はロスします。私は制御工学を選びました。制限時間は10分です。

\[\frac{1}{s+1}\]とだけ書かれたシュールな紙を渡されて、面接官が読み上げで質問してくる形式でした。回答は口で答えても、黒板に書いてもどちらでも良いです。

問題はパスやスキップも可能で、戻ることもできます。1問目より2問目の方が難しいとかはないので迷ったら戦略的にパスしまくって一旦次の問題見る戦法もありだと思います。口頭試問は合計8問用意されていたようです。

1. このシステムの入出力の微分方程式を求めなさい(頭真っ白になったのでパス)

2. このシステムは安定ですか?不安定ですか?理由とともに答えなさい

→ 極が$s=-1$を持ち、実数部が負なので安定なシステムです。(正答)

3. このシステムの単位ステップ応答を求めよ。(正答)

単位ステップ入力$u\left(t\right)$をラプラス変換すると、

\[U\left(s\right)=\frac{1}{s}\]であるから、出力は、

\[Y\left(s\right)=\frac{1}{s+1}\cdot\frac{1}{s}=\frac{1}{s}-\frac{1}{s+1}\]これを逆ラプラス変換することで、

\[y\left(t\right)=1-e^{-t}\ \ \ \ \left(t\geq0\right)\]を得る。(正答)

4. このシステムに$\sin{\left(t\right)}$を入力したときの応答を求めよ。

→ $\mathcal{L}\left(\sin{\left(t\right)}\right)=\frac{1}{s^2+1}$ を示したところで時間切れ。口頭試問終了。

私は8問中2問しか解けませんでした。おそらく8問全てを解くことは想定されていない(1問1分ペースじゃないと無理なので無理)ので、数問しか解けなくても落ち込む必要はないと思います。私は、計算過程を面接官に丁寧に説明しながら黒板に書きましたが、これが良かったのかは分からないです。

使用した教材

数学

編入数学徹底研究(金子書房)⭐️⭐️

編入試験勉強対策やるならまずはこの本をやればいいと思います。難易度帯は高くないので、あまり時間をかけずに、1ヶ月半ほどで通過して次の本に移るのがおすすめです。私は章末問題を一旦スキップして1周し、次に章末問題を1周しました。何周もする意味はあまりないように思います。(数学/徹底演習をやって上位知識でカバーしましょう。)

編入数学過去問特訓(金子書房)⭐️ 問題量が多く、誤植も少ない問題集です。ただし解説が、自分は王道?な定義通りの方法で解こうとしているのに「こんなエレガントな解法もあるぜ!」という方針で書かれていることが多く、答案の書き方として参考にするのは厳しかったです。ちゃんと定着させるために、1章ABC→2章ABC…と解いていくのではなく、1章A・2章A…1章B・2章B…みたいに進めるのがおすすめです。

数学/徹底演習(森北出版)⭐️⭐️⭐️

問題量が多く、解説もわかりやすいので自信を持ってお勧めできます。編入数学過去問特訓だと天下り的な解説(そんな置換思いつくわけないやん!みたいな)がちょこちょこあったのですが、それがないので理解しやすいです。この問題集を8割解けるようになったら、北大・阪大の数学は十分戦えると思います。

物理

基礎物理学演習(共立出版)⭐️⭐️⭐️

難しい本ですが、問題量が多すぎず少なすぎずなので通過しやすい本です。古い本であるがゆえに誤植がかなり少ない点も非常に良いです。 (For 岐阜高専D科:K野先生の応物の教科書として買ったけど、結局一回も開いていない人が多いであろう例の水色の本です。タンスの奥にきっと眠ってるんじゃない?)

基礎物理学演習I(サイエンス社)⭐️⭐️

問題量が豊富ですが、誤植が多すぎます。逆に言えば、誤植を見つけられるレベルに到達できていれば実力がついていると判断して良いと思います。とにかく量こなしたい人におすすめです。古典力学・熱力学の実力をつけたいならいいかも。

電磁気学I・電磁気学II(岩波書店)⭐️⭐️⭐️

基本的に全てベクトル表記で書かれている電磁気の本です。とりあえず電磁気の勉強を始める前に、我慢して一周読んでみて下さい。最初は難しすぎて何も分からないと思います。その後に任意の問題集を一通りやってみて、その後にもう一度読んでください。怖いくらいに電磁気学が分かるようになります。

問題が解けるようになるだけでなく、電磁気学の本質を突いてくる本です。IとIIは必ずセットで買いましょう。

(For 岐阜高専D科:例の電磁気学のオレンジ?黄色?の本、全部スカラーで書いてあるから、ぱっと見難しいけどこっち使ったほうが本質理解できると思う。ナニカシツモンハアリマスカ?)

電磁気学演習(サイエンス社)⭐️⭐️

数こなす系の問題集です。電磁気学I・電磁気学IIとの併用がおすすめです。電磁気学が楽しくなってきた頃に手をつけるとサクサク進められると思います。特に目立つような誤植もあまりないです。2週間あれば終わると思うので量的にもちょうどいい本です。

完全に高校生向けなので、あまり求めていた情報はなかったです。電磁気学・熱力学が苦手な人はここから入るといいかも知れません。解説はわかりやすいですが、これだけでは全然編入レベルに到達できないので、あくまで入門書として用いてください。(私は2日で次の本に移りました…)

(For 岐阜高専D科)4年生後期 応用物理I⭐️⭐️⭐️

後期の範囲が阪大基礎工の熱力学と綺麗に一致してるので、これやっとけば無双できます。北大対策としても丁度いいです。定期試験対策をちゃんとやって、4年生のうちに身につけてしまいましょう。評定も上がるしコスパいいね。

(For 岐阜高専D科)3・4年生 機械運動学⭐️⭐️⭐️

板書と課題多いし、試験でいきなり襲ってくるし、いい思い出ないかもしれないけど頑張ろう。剛体運動とか運動方程式を理解してる状態で受験勉強スタートできるとめっちゃ楽だよ。

これから受験される方へ伝えたいこと

勉強面

ちょっとオーバーな勉強

過去問から試験範囲を割り出すのはとても大切ですが、それ以上の知識も余分に蓄えておいた方が良いと思います。私はジョルダン標準形にも手を出していたおかげで阪大の線形代数で耐えました。試験範囲ぴったりの勉強をせず、上位知識でコーティングすることで、しっかり試験範囲の内容を定着させることができたのだと思います。

本質理解を目指そう

問題集とかをただやるだけではなく、本質的に理解しているかを重視すべきだと思います。

例(計算手順や知識は覚えていても、背景にある概念を説明できない人が多そうなもの)

- 対角化できますか?→対角化が何をしているか基底変換を用いて説明できますか?

- 光速と誘電率・透磁率の関係 $c_0=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}}$ をマクスウェル方程式から導出できますか?

など。

周りに教える

復習にもなるし定着するのでおすすめです。この勉強法やるためには少なくとも周りより進んでいないと無理なので、頑張ってリードしましょう。

先生を頼る

周りの友達よりできる科目は周りの友達に聞けなくなるので、素直に優しい先生を頼りましょう。私は頼りすぎて複数の先生を同時にパンクさせてしまいました。

戦略面

研究室見学

研究室見学は是非行きましょう。志望動機が明確になるだけでなく、勉強のモチベーションもアップします。春休み前に行っておくと、春休みに勉強ブーストかけれるのでおすすめです。(ご対応いただいた皆様ありがとうございました。)

特に編入の場合、学力入試でも面接がある場合は多いと思います。入試本番で教授陣と価値観マッチングするのはかなりリスクが高いので、あらかじめ確認しておくのが良いと思います。

学生時代に力を入れたこと

ガクチカは事前にまとめておくと良いと思います。私は、ロボカップ世界2位だけでなく、人工知能学会賞や企業経験、TOEICなど総合的に強みがあったのが勝因になったと思います。ガクチカをあらかじめ文章としてまとめておくと、推薦出してもらうときに指導教員の理解も得やすいです。

気持ち的な面

北野天満宮は絶対行きましょう。小論文予想した問題が出たり、話したいこと話せる面接官だったり、試験日の朝たまたま再確認したケーリー・ハミルトンが出題されたりと、ほぼ運で勝ってるようなもんなので神様っているんだなって思いました。

低学年の頃から授業態度は良くしたほうがいい(自明)と思います。私は深夜RCJ開発のせいで授業寝まくってたので、危うく推薦は出せないと言われるところでした。3年次終わり時点ではブラックリスト入りしてたけど、4年の基礎研究頑張ってたから耐えたみたいな話を某先生から聞いた。

もちろん編入勉強に正解はないので、常に自分の勉強法に自信を持って取り組むことをお勧めします。

謝辞

面接練習や小論文の添削、指導してくださった先生方、本当にありがとうございました。綱渡りみたいな高専生活でしたが、お陰様で無事進路を決めることができました。

また、特に一緒に勉強に励んだ友人たちには、大きな刺激とモチベーションをもらいました。2021sの電子制御工学科で本当に良かったです。

また、親戚・家族の皆さんの協力もとても心強かったです。大学編入の情報が少ない中、ブログやSNSで体験記を公開してくださった先輩方にも、この場を借りて感謝申し上げます。

情報提供

北海道大学の過去問H17-R7の過去問を私が解いた解答例.zip、阪大基礎工学部の過去問H28-R7を私が解いた解答例.zip、ポエムだと言われた北大小論文練習(丸暗記).zipがあるので、もし必要な人がいたらContactまたはTwitterのDMでご連絡ください。(学校のメールアドレスで連絡してもらえると嬉しいです。)

終わりに

おわりです。

Comments